নীললোহিত-এর স্রষ্টা এবং নীললোহিত : সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রকাশিত:

৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ ০১:৫৪

আপডেট:

২৮ এপ্রিল ২০২৪ ২১:৩২

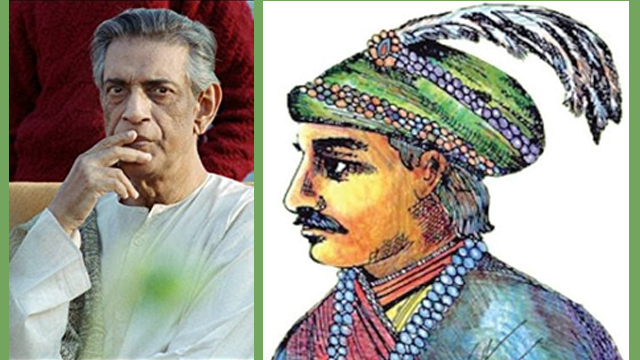

'নীললোহিত'-এর স্রষ্টা যখন মারা যান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স তখন সবেমাত্র বারো বছর। না, তখনও তিনি লেখালেখি শুরু করেননি। তাঁর লেখা শুরু করার অনেক আগে থেকেই অন্যান্য পত্রপত্রিকা তো বটেই, আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তেও 'নীললোহিতের গল্প' বেরোত নিয়মিত। এবং তা পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে মুখিয়ে থাকতেন পাঠকেরা।

কারণ, 'নীললোহিত'কে নিয়ে যিনি ওই গল্পগুলো লিখতেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও পণ্ডিত মানুষ। সেই সময় বিবেকানন্দ চলিত ভাষায় দু'-চারটে গদ্য লিখলেও, যেহেতু বিবেকানন্দকে কেউই কখনও লেখক বা সাহিত্যিক হিসেবে সেই ভাবে গণ্য করেননি, ফলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকেই বাংলা সাহিত্যের চলিত ভাষার প্রবর্তক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

কেউ কেউ বলতেই পারেন, তিনি যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরাকে বিয়ে করেছিলেন, সেই জন্যই এত লেখক থাকতেও, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাথাতেই ওই শিরোপা তুলে দিয়েছিলেন।

এটা বলার অবশ্য একটা কারণ আছে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথদের পরিবারের সঙ্গে কেউই কোনও ভাবে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হতে চাইতেন না। পারিবারিক সূত্রে যতই রবীন্দ্রনাথদের টাকা থাকুক না কেন, যত বড় জমিদারিই থাকুক না কেন, তৎকালীন বঙ্গসমাজ ছিল ভীষণ গোঁড়া। ধর্মান্ধও বলা যায়। তাই সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক, মুখে-মুখে যেহেতু প্রচলিত ছিল, রবীন্দ্রনাথের কোনও এক পূর্বপুরুষের দু'ভাইকে পির আলি নামের এক মুসলমান জমিদার গরুর মাংস খাইয়ে দিয়েছিলেন, সে জন্য তখনকার হিন্দুসমাজ তাঁদের খুব একটা ভাল চোখে দেখত না।

রবীন্দ্রনাথেরা সাচ্চা ব্রাহ্মণ হলেও, ওই ঘটনার পর থেকে রবীন্দ্রনাথদের পরিবারকে বলা হত পির আলি ব্রাহ্মণ। পরবর্তী কালে যা অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়ায় পিরালি। যার অর্থ--- পতিত ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় তাঁদের নাকি ব্রাহ্মণ্যচ্যুতি ঘটেছিল।

আসলে বহু বহু বছর আগে দেবীবর ঘটকই ঠিক করে দিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণদের স্তর। উনি বলেছিলেন, শুধু ব্রাহ্মণ হলেই হবে না, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও আচার-বিচার, কর্মনৈপুণ্য অনুযায়ী তারতম্য ঘটে। ফলে সেই অনুযায়ী উনি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন উঁচু জাতের ব্রাহ্মণ আর নিচু জাতের ব্রাহ্মণ। এই নিচু স্তরের ব্রাহ্মণদেরই কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত হয়ে উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণদের নামে অনেক সময়ই অপবাদ রটাতেন।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথদের পরিবারের নামে কেউ ও রকম কোনও অপবাদ রটিয়েছিলেন কি না, এখন আর তা জানার উপায় নেই। তবে হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথেরা যদি আর্থিক দিক থেকে একটু দুর্বল হতেন, তা হলে এই অপবাদের জন্য তাঁদের যে কী অবস্থা হত, তা সহজেই অনুমেয়। হয়তো তাঁদের একঘরেই করে দেওয়া হতো। পদে পদে হেনস্থা করা হতো। কিন্তু তা হয়নি। তবে ওই অপবাদের দরুন ঠাকুর পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য সমগোত্রীয় কোনও পাত্রপাত্রী প্রায় পাওয়াই যেত না। এমনকী, কোনও পরিবার তাঁকে মেয়ে দিতে না চাওয়ায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বিয়ে করতে হয়েছিল তাঁদের বাড়িরই এক কর্মচারীর মেয়েকে। শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যগগনে, যখন তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠক তাঁকে সব সময় ঘিরে থাকতেন, তখনও তাঁর মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তেমন কোনও পাত্র এগিয়ে আসেননি। ফলে তিনি কোনও রকমে একটি ছেলে জোগাড় করতে পারলেও, যখন এক টাকায় প্রায় এক বস্তা সবচেয়ে ভাল চাল পাওয়া যেত, সেই সময় মেয়ের বিয়েতে নগদ দশ হাজার টাকা পণ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। কেউ কেউ তাই বলেন, সে জন্যই নাকি আরও বেশি করে তাঁরা ব্রাহ্ম সমাজের দিকে ঝুঁকেছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন ওই সমাজের ধারক এবং বাহক।

রবীন্দ্রনাথেরই এক পূর্বপুরুষ চাঁদপাল ঘাটে পুজোপাঠ করেই দিন কাটাতেন। ঠাকুরের পুজো করতেন বলে স্থানীয় লোকেরা তাঁকে 'ঠাকুরমশাই' বলে ডাকতেন। পরে সেই ঠাকুরমশাইয়ের 'মশাই'টা উঠে গিয়ে তিনি শুধু অমুক ঠাকুর হয়ে ওঠেন। সেই 'ঠাকুর' মুখে মুখে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, লোকেরা ভুলেই গিয়েছিল তাঁর আসল পদবি কী। তাই পরবর্তী কালে তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের পদবি 'কুশারী' ত্যাগ করে ওই ‘ঠাকুর'টাকেই পদবি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

এটা শুনে অবশ্য কোনও নিন্দুক নাক সিঁটকে বলতেই পারেন, রবীন্দ্রনাথ যদি 'ঠাকুর' না লিখে 'কুশারী' লিখতেন, তা হলে কি বাংলা সাহিত্যের ওই সর্বোচ্চ শিখরে তিনি পৌঁছতে পারতেন।

শোনা যায়, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলতেন, হ্যাঁ, নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু ও তো পিরালি ব্রাহ্মণ। এমন করে বলতেন, যেন কোনও ব্রাহ্মণ পেলে পুরস্কারের মানটা আরও বাড়ত।

সে যা-ই হোক, নীললোহিত-এর স্রষ্টার ক্ষেত্রে কিন্তু পুরো উল্টো ব্যাপার ঘটেছিল। রক্ষণশীল পরিবারের অভিভাবকেরা যে-পরিবারে তাঁদের ছেলেমেয়েদের কিছুতেই বিয়ে দিতে চাইতেন না, সেই পরিবারেরই একজন ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মেজদা। তাঁর মেয়ে ইন্দিরা এতটাই সুন্দরী ছিলেন যে, তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য নাকি তখনকার অনেক বর্ধিষ্ণু পরিবারের তাবড় তাবড় ছেলেরাও তাঁর যাতায়াতের পথে হাঁ-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সে সময় একটা কথা খুব চালু ছিল, ইন্দিরা হেঁটে গেলে নাকি রাস্তার কচি কচি ঘাসেরাও তাঁকে দেখার জন্য মুখ তুলে উঁকিঝুঁকি মারে।

তো, সেই সময় একদিন কলেজের কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজ চত্বরে আড্ডা মারছিলেন নীললোহিতের এই স্রষ্টা। হঠাৎ খবর পেলেন, অ্যালবার্ট হলে, মানে এখনকার কলেজ স্ট্রিটের কফিহাউসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসেছেন এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর ভাইঝি, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানি।

না, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার জন্য নয়, শুধুমাত্র ইন্দিরাকে দু'চোখ ভরে দেখার জন্যই তিনি সে দিন সদলবলে ছুটে গিয়েছিলেন অ্যালবার্ট হলে। এ কথা তিনি পরবর্তী কালে বন্ধুবান্ধবের কাছে অকপটে স্বীকারও করেছিলেন। কারণ, তাঁর সঙ্গেই ১৮৯৯ সালে তিনি সাত পাকে বাঁধা পড়েন।

রবীন্দ্রনাথদের পরিবারের মতো ব্রাত্য একটি পরিবারের মেয়ে হলেও, তাঁকে বিয়ে করে তিনি উদ্ধার করেছেন, এমনটা ভাবার কোনও অবকাশ নেই। কারণ, ইন্দিরা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত, তুখোড় ইংরেজি এবং ফরাসি জানা, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন এক বিদুষী মহিলা। শুধু তা-ই নয়, তিনি ছিলেন এক দিকে যেমন পিয়ানো, বেহালা, সেতার বাজানোয় পারদর্শী, তেমনই ছিলেন এক বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী। পাশাপাশি চোখ-ধাঁধানো রূপসী। সুতরাং অমন একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পেরে তিনিই বরং ধন্য হয়েছিলেন।

ফলে লোকে যতই বলুক, তাঁর মেজদার মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন কিংবা অমন একটা আলটপকা স্বীকৃতি দিয়েছেন— কালের বিচারে কিন্তু এই সব মন্তব্য একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেছে। তার প্রমাণ, তাঁর মৃত্যুর পরেও সাহিত্যের বিদগ্ধ বোদ্ধারা বারবার বলেছেন, তিনিই বাংলা সাহিত্যের চরিত্র পরিবর্তনের দিশারী। ভাবাবেগ প্রধান বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুড়িয়ে তিনিই উদ্যোগী হয়েছিলেন রোমান্টিক ধারাকে ক্লাসিক্যাল ধারায় নিয়ে আসতে। তিনিই বাংলা কবিতায় ইতালীয় সনেটের জনক।

শুধু নিজের নামেই নয়, ‘বীরবল' ছদ্মনামেও তিনি লিখতেন। জমকালো বিষয়, বুদ্ধি ও কৌতুকে মোড়া তাঁর সেই তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার গদ্যরীতি অন্য কেউ অনুসরণ বা অনুকরণ করলেও লোকে তাকে ‘বীরবল ধারা'ই বলতেন। পণ্ডিতরা বলতেন, অজস্র কবিতা, গল্প লিখলেও তাঁর মতো এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে এ রকম চাঁচাছোলা টানটান প্রবন্ধ আর কেউ কখনও লেখেননি। তিনিই প্রথম বিদ্রুপাত্মক প্রবন্ধের রচয়িতা। পরবর্তী কালে যাঁরা বাংলা সাহিত্য দাপিয়ে বেরিয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। তিনি শুধু নিজেই লেখেননি, বাংলা সাহিত্যকে একটি শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠীও উপহার দিয়েছিলেন।

সেই যুগে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেও তিনি কিন্তু আইন ব্যবসায় ঠিক মতো থিতু হতে পারেননি। এমনকী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেও, সেখানেও খুব বেশি দিন মনোনিবেশ করতে পারেননি। বারবারই তাঁকে হাতছানি দিয়েছে বাংলা সাহিত্য। তাই তিনি লেখালিখিতেই পুরোপুরি মন দিয়েছিলেন। একের পর এক লিখেছিলেন— নীললোহিতের গল্প। কথা হচ্ছে, তিনিই যদি নীললোহিত-এর স্রষ্টা হয়ে থাকেন, তা হলে 'নীললোহিত' বলতে লোকে কেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে ভাবেন! সে গল্প অন্য।

আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার অশোককুমার সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু ছিলেন। এখন তিনি সশরীরে ধরাধামে না থাকলেও এখানে তাঁর নামটা উহ্য রাখাই শ্রেয়। কারণ, তাঁর বংশধরেরা এটাকে কে কী ভাবে নেবেন, জানি না। তিনি থাকতেন হাওড়ায়। কাজ করতেন পোর্ট ট্রাস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে। তিনি একবার একটি বড় লেখা অশোকবাবুকে দিয়েছিলেন আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে ছাপার জন্য।

সে যুগে শুধু প্রধান সম্পাদকের পদেই নয়, প্রতিটি বিভাগেই দু'জন করে সম্পাদক রাখার প্রচলন ছিল। যাতে দু'জনে মিলেমিশে আলাপ আলোচনা করে পাতাটা খুব ভাল ভাবে তৈরি করতে পারেন। তা ছাড়া, একজন অসুস্থ হলে কিংবা দীর্ঘ ছুটিতে গেলেও যাতে অন্য জন কাজটাকে সুষ্ঠ ভাবে সামলে নিতে পারেন। আনন্দবাজারেও সেটা ছিল। ছিল রবিবাসরীয়তেও। তখন যে দু'জন রবিবাসরীয়র দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের একজন বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আর অন্য জন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক ও গদ্যশিল্পী রমাপদ চৌধুরী।

সেই রমাপদবাবুকে ডেকে হঠাৎই একদিন অশোকবাবু বললেন, আমি দু'জন সম্পাদকে বিশ্বাস করি না। যিনি সম্পাদনা করবেন, তিনি নিজের মতো করে একক ভাবনা-চিন্তা করেই করবেন। আপনি কি একা রবিবাসরীয় চালাতে পারবেন? রমাপদবাবু বলেছিলেন, পারব।

ব্যস। সে দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল একজন সম্পাদক বা একজন বিভাগীয় প্রধান রাখার রীতি। শুধু আনন্দবাজারেই নয়, আনন্দবাজারের দেখাদেখি অন্যান্য পত্রপত্রিকাতেও চালু হয়ে গেল এই ঘরানা। এবং অবাক কাণ্ড, রমাপদবাবু পুরোপুরি রবিবাসরীয়র ভার নেওয়ার তিন সপ্তাহ পরে দেখা গেল, শুধু ওই বিভাগের জন্যই রবিবারের বিক্রি এক লাফে বেড়ে গেছে প্রায় দশ হাজার কপি। এই বাড়তি বিক্রি সে যুগে যে-কোনও দৈনিক পত্রিকার কাছেই ছিল ঈর্ষার কারণ।

ফলে মালিকপক্ষ রমাপদবাবুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কখনও কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। বরং এতটাই সমীহ করতেন যে, শুধু তাঁর সময়েই নয়, তাঁর ছেলেদের আমলেও, যখন সারা বিশ্বে কর্মী সংকোচনের নীতি চলছে, ভিআরএস দিয়ে লোক কমাচ্ছে মাল্টিমিলিয়ন ডলারের সব কোম্পানি, তখনও আমৃত্যু, মানে ছিয়ানব্বই বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গেই বহাল তবিয়তে রেখে দেওয়া হয়েছিল ওই সংস্থায়। তা, মাসে তিনি একদিনই আসুন কিংবা না আসুন।

আমার মনে হয়, এখানে একটা কাকতালীয় ব্যাপারও আছে। যে বছর দোলের দিনে লাল রঙে ছাপা হয়ে মাত্র দু'পয়সা দামের আনন্দবাজার পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, সেই ১৯২২ সালেই জন্মগ্রহণ করেন এই রমাপদবাবু।

সে যা-ই হোক, তখন তিনি ছিলেন রবিবাসরীয়র একমাত্র সম্পাদক। ফলে যিনিই লেখা দিন না কেন, পছন্দ না হলেই তিনি তা মুখের উপরে সরাসরি বলে দিতেন। এ জন্য অনেক লেখকের কাছেই বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। তো, অশোকবাবু যখন তাঁর সেই বন্ধুর লেখাটি ছাপার জন্য রমাপদবাবুকে পাঠালেন, প্রথম ছত্র পড়েই অশোকবাবুকে তিনি সবিনয় জানিয়ে দিলেন, এ লেখা আমার পক্ষে ছাপা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, উনি দীর্ঘ দিন রবিবাসরীয়র দায়িত্বে ছিলেন। সেই দফতরে প্রচুর লেখা আসত। উনি শুধু লেখার নামকরণ দেখেই অধিকাংশ লেখা ফেলে দিতেন। নামকরণে উত্তরে গেলে প্রথম তিন লাইন পড়তেন। সেটা মোটামুটি চলনসই হলে প্রথম প্যারাটা পড়তেন। সেটা মনে ধরলে একেবারে শেষ প্যারাটায় চোখ বোলাতেন। এবং তাতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন, লেখাটা ছাপা যাবে কি যাবে না। কারও কোনও লেখা ওঁর পুরোটা পড়ার দরকার হত না। লেখকের নাম দেখতেন সবার শেষে।

একদিন ওই ভাবে লেখা বাছতে দেখে রমাপদবাবুকে এক সহকর্মী বলেছিলেন, যেগুলো ফেলে দিচ্ছেন, সেগুলো তো ভালও হতে পারে। প্রথম তিন-চার লাইন পড়ে কি বোঝা যায়, কোন লেখার মধ্যে কী মাল-মশলা লুকিয়ে আছে। উনি বলেছিলেন, যেগুলো ফেলে দিয়েছি, তার মধ্যে থেকে ছাপা তো দূরের কথা, গড়গড় করে পড়া যায়, এমন একটা লেখাও আপনি যদি বেছে দিতে পারেন, তা হলে আপনি যা খেতে চাইবেন, তা-ই খাওয়াব।

ওই বিদগ্ধ সহকর্মী ফেলে দেওয়া সেই সব লেখা থেকে একটা একটা করে তুলে প্রায় সব ক'টা গল্পই পড়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনওটাই এক পাতার বেশি পড়তে পারেননি। ওই সহকর্মী তখন বলেছিলেন, যে-তিনটি লেখা আপনি আলাদা করে বেছে রেখেছেন, সেগুলি কি খুব ভাল গল্প? রমাপদবাবু বলেছিলেন, এগুলো আমি দু'-তিন লাইন করে পড়েছি। তাতেই বুঝেছি, এগুলো শেষ অবধি পড়া গেলেও পড়া যেতে পারে। হয়তো ছাপাও যেতে পারে একটা। আপনি একটু পড়ে দেখুন না... সে দিন ওই সহকর্মী আলাদা করে রাখা ওই তিনটি গল্প পড়ে একটিকে খুব ভাল বলেছিলেন। এবং পরে সেটাই রবিবাসরীয়তে ছাপা হয়েছিল।

কিন্তু স্বয়ং অশোকবাবু দিয়েছেন বলে কথা! উনি সেটা পুরো পড়েছিলেন। কিন্তু সেটা পড়ে উনি যেটা বলেছিলেন, সেটা কোনও পত্রিকার সর্বময় কর্তাকে বলার মতো বুকের পাটা এখনকার কোনও বিভাগীয় প্রধানের তো নয়ই, সে যুগেও কারও ছিল বলে আমার মনে হয় না।

কিন্তু উনি শুধু সে কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। লেখাটা ফেরতও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধু বলে কথা! না ছাপলে কী ভাববে! তাই অশোকবাবু ওই লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষের কাছে। যাতে ঘষামাজা করে তিনি ওই লেখাটা একটু ছাপার উপযোগী করে দেন।

সে সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি করতেন মৌলালির কাছে একটি হেলথ সেন্টারে। আর মাঝে মাঝেই আসতেন আনন্দবাজার দফতরে। সে দিনও বিকেলবেলায় তিনি এসেছিলেন। তাঁকে দেখেই সন্তোষবাবু বললেন, আপনি তো আনন্দবাজারে চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করছেন। আপনাকে একটা কাজ দিচ্ছি, করুন তো। বলেই, অশোকবাবুর দেওয়া সেই লেখাটা বার করে এগিয়ে দিয়েছিলেন।বলেছিলেন, এই লেখাটিকে একেবারে ঠিকঠাক করে রবিবাসরীয়তে ছাপার মতো করে দিন তো। দেখি, কেমন পারেন।

ক'দিন পরে আগাপাশতলা পাল্টে দেওয়া সুনীলের সেই লেখাটি হাতে পড়তেই রমাপদবাবু অবাক। এত ঝরঝরে গদ্য। এত স্মার্ট লেখা। উনি সেই লেখাটা পর পর ক'টি সংখ্যা ধরে রবিবাসরীয়তে ছেপেছিলেন। এটাই ছিল আনন্দবাজারে ঢোকার সুনীলের প্রথম পদক্ষেপ।

এত ভাল গদ্য লেখে যে, সে তো গল্পও ভাল লিখবে। রমাপদবাবুই তৎকালীন সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে সুনীলের উপন্যাস ‘দেশ' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ছাপার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। শুধু উপন্যাসই নয়, তার পর থেকে একের পর এক অন্যান্য লেখাও আনন্দবাজারে লিখতে শুরু করেছিলেন সুনীল। সেই শুরু।

কিন্তু ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর নীললোহিতের স্রষ্টা মারা যাওয়ার অত-অত বছর পরেও আনন্দবাজারের পাঠকেরা কিন্তু 'নীললোহিতের গল্প'-র কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন পাঠক-পাঠিকা চিঠি লিখতেন। 'পাঠকের কলাম'-এ একবার এক পাঠক চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন— নীললোহিতের গল্পগুলি আসলে কে লিখতেন?

সেই চিঠির নীচে উত্তর হিসেবে ছাপা হয়েছিল : নীললোহিতের গল্পগুলি লিখতেন— প্রমথ চৌধুরী।

এখনও এত লোক নীললোহিতের গল্প পড়তে চান! তাই নীললোহিতের চাহিদাকে মাথায় রেখে খানিকটা সেই ঘরানাতেই নীললোহিতকে মুখ্য চরিত্র করে আনন্দবাজারে একের পর এক গল্প লিখতে শুরু করলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯৬৮ সালের ৩১ মার্চ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত হল 'নীললোহিতের আকাশ পাতাল'। ১৯৭২ সালের ৯ জুন থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ওই রবিবাসরীয়তেই একটানা বেরোল 'নীললোহিতের আয়না'। ১৯৭৩ সালের ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের ৬ জুন পর্যন্ত আবার ওই একই পাতায় ছাপা হল 'নীললোহিতের যৎসামান্য'। শুধু আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তেই নয়, ১৯৭৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭৭ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হল— 'নীললোহিতের চোখের সামনে'।

ফলে ওই নীললোহিতের পরে তৈরি হল আর এক নতুন নীললোহিত। এবং এই লেখাগুলি প্রমথ চৌধুরীর মতো অতটা না হলেও, যথেষ্ট সাড়া ফেলল। এবং তাতেই আবেগে আপ্লুত হয়ে সুনীলবাবু মনে মনে নিজেকেই 'নীললোহিত' ভাবতে শুরু করে দিলেন। এবং নিজেই নিজের একটি ছদ্মনাম তৈরি করে নিলেন— নীললোহিত।

প্রমথ চৌধুরী থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, লেখক বদলালেও, জানি না কেন আজও, এত বছর পরেও সমান ভাবে জনপ্রিয় ওই--- নীললোহিত। জানি না, কোন লেখকের 'নীললোহিত' শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে টিকে থাকবে। সে বিচার করবেন পাঠকেরা। আমি শুধু বলব, এখনকার ছেলেমেয়েরা 'নীললোহিত' বলতে যতই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বুঝুক না কেন, প্রমথ চৌধুরীকে কিন্তু কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। কারণ প্রকৃত অর্থে তিনিই কিন্তু নীললোহিতের জনক।

সিদ্ধার্থ সিংহ

কলকাতা

বিষয়: সিদ্ধার্থ সিংহ

আপনার মূল্যবান মতামত দিন: