লাইফ অব এ রিক্শ পেইন্টার (পর্ব চৌদ্দ) : কাজী মাহমুদুর রহমান

প্রকাশিত:

১০ মে ২০২১ ২৩:৪৮

আপডেট:

১৩ মার্চ ২০২৬ ০৭:০০

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে হাসান আকস্মিকভাবেই ফিরে এল তার সঙ্গী যোদ্ধাদের সহায়তায়। সে গুরুতর আহত, পায়ে গুলিবিদ্ধ। চুকনগরে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অনেক হতাহতের মধ্যে সেও একজন।

সাদা কাগজ যেন প্রগলভ বাতাসে হেসে উঠল। বলল, হে কলম, অতঃপর তুমি লিখবে, ‘অতঃপর অবশেষে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ হইল, চোখের জলে তাহাদের মিলন হইল। শরণার্থী শিবিরের চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসকদের এবং জয়ীতার অবিরাম সেবা-শুশ্রুষায় হাসান ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। সে কখনো ক্রাচে, কখনো জয়ীতার কাঁধে ভর করিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটে। কিন্তু সে এইভাবে কাহারো কাঁধে ভর দিয়া হাঁটিতে চায় না। সে আবার যুদ্ধে যাইতে চায়।’

কিন্তু হাসানের আর যুদ্ধে যাওয়া হয় না। কারণ, ১৬ই ডিসেম্বর দেশ বিজয় অর্জন করেছে। পরাজিত হানাদার পাকিবাহিনী ভারত ও মুক্তি বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এখন বিজয় উল্লাসে মাতোয়ারা বাংলাদেশের অবরুদ্ধ সকল মানুষ, ভারতের শরণার্থী শিবিরের সকল মানুষ। এবার সবার মুখে আনন্দের গান, মুক্তির গান, চল চল ফিরে চল আপন ঘরে।

হাসান ঢাকায় কিংবা খুলনায় ফেরার জন্যে ব্যস্ত। জয়ীতাকে বলে, জয়ীতা আমি দেশে ফিরে যাব। তুমি কী করবে? তুমি ইচ্ছে করলে এই দেশে থেকে যেতে পার, তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী যে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে পার। তোমার ধর্ম পরিচয়, সমাজ সংস্কৃতি অনুযায়ী এ দেশের মানুষের সঙ্গে অনায়াসেই মিশে যেতে পার। কিন্তু আমার নাম, পরিচয় ভিন্ন। ভারতের এই পশ্চিমবঙ্গ আমার ঠিকানা নয়। আমার ঠিকানা বাংলাদেশ।

জয়ীতা বলল, আমার ঠিকানাও বাংলাদেশ।

হাসান বলল, কিন্তু তুমি পিতৃ-মাতৃহীন। সেখানে তোমার কোনো স্বজন নেই।

- আছে। জয়ীতার উত্তর।

- কে আছে? হাসানের প্রশ্ন।

জয়ীতা নিঃসঙ্কোচে চোখ তুলে বলল, তুমি।

- আমি!

- হ্যাঁ তুমি।

সাদা কাগজ এবার বলে উঠল, কলম, এইবার তোমার লেখনি আমার শত কালের গচ্ছিত প্রেম কথায় লিখ, ‘আমি আর তুমি’ শব্দটি হাসানের হৃদপি-ের অন্তর্জগত চিরিয়া উষ্ণ শোনিত জলস্রোতের মতো সহস্রধারায় উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগল। সেই জলস্রোত বা শোনিত ধারায় ভাসিয়া যাইতে যাইতে হাসান অসহায় কণ্ঠে বলিল, আমাদের মধ্যে ধর্ম ও আচরণের বিশাল প্রাচীর। এই প্রাচীর ভাঙিবার সাধ্যতো আমার নেই।

জয়ীতা বলিল, হৃদয়ে ভালোবাসা থাকিলে জাতি ও ধর্ম কোনো বাধা নয়। আমি স্থির করিয়াছি আমি ধর্মান্তরিত হইব। আমার নাম জয়ীতা ব্যানার্জী নয়া নাম জয়তুন্নেসা।

হাসান চমকিত হইল। জয়ীতা তাহার জন্যে ধর্মত্যাগ করিবে? কী আশ্চর্য! বলিল, জয়ীতা, আমি মুসলিম কূলে জন্ম গ্রহণ করিলেও আমি ধর্মনিষ্ঠ নই, আমি নামে মাত্র মুসলমান। তবে আমি নাস্তিক নই, আস্তিকও নই। ধর্ম নিয়া আমি মাথা ঘামাই না। আমি মানবধর্মে, মানবকল্যাণে বিশ্বাসী। আমার এই বিশ্বাসকে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয়।

জয়ীতা স্থির দৃষ্টিতে হাসানের দিকে তাকাইয়া অকম্পিত কণ্ঠে বলিল, আমিও এখন আমার বিশ্বাসে অবিচল, অটল। তুমি আমার ঈশ্বর, তুমি আমার স্বামী।

হাসান বলিল, আমি কাহারো ঈশ্বর টিশ্বর নই। আমি মানুষ।

জয়ীতা বলিল, আমিও তাই। তবে হৃদয়হীনা নই।

হাসান বলিল, আমিও হৃদয়হীন নই।

জয়ীতার প্রশ্ন, তাহা হইলে হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের মিলনে বাধা কোথায়?

হাসান বলিল, বাধাটা বাস্তবতা। ধর্মের দেয়ালটি তুমি আর আমি হয়তো ভাঙিলাম। বিবাহ করিলাম। তাহার পর তোমাকে নিয়া আমি কোথায় দাঁড়াইব? কোথায় আশ্রয় নিব?

- পথে।

- পথে!

- হ্যাঁ। তোমার পথই আমার পথ। মনে আছে সেই কয়মাস আগে অন্ধকার সময়ের কথা? আমি যখন নদী তীরে আমার মৃত পিতা-মাতার মরদেহের পাশে এক অসহায় অবস্থায় বসিয়াছিলাম তখন তুমি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে, বসিলে। আমার হাত ধরিয়া উঠাইলে। বলিলে, এসো আমাকে অনুসরণ কর। আমি তখন পথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পথ বল, এই মানুষটিকে কি বিশ্বাস করা যায়? পথ বলিল, হ্যাঁ যায়। তাহাকে অনুসরণ কর। বাবা-মার মরদেহ জড়াইয়া ধরিয়া যখন নদী জলে সাঁতার কাটিয়া চলিতেছিলাম তখন তাহাদেরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বাবা, মা তোমরাই বল আমার সঙ্গী এই যে মানুষটি সে কি বিশ্বাসযোগ্য? বাবা, মা দুইজনেই যেন তাহাদের প্রাণের অস্তিত্বে আমাকে আশির্বাদ করিলেন। বলিলেন, হ্যাঁ এই মুহূর্ত হইতে সেই তোমার একমাত্র বিশ্বাস, তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার আশ্রয়, তোমার ঈশ্বর।

জয়ীতার এত কথার পর হাসান আর কী বলিবে? সে কী করিয়া জয়ীতার সকল বিশ্বাস, নির্ভরতার শিকল ভাঙিবে? সে একজন যুদ্ধাহত নিঃসম্বল মানুষ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে তাহার জন্যে চাকরি নিয়া কেহ বসিয়া নাই। আর সে এই মেয়েটিকে নিয়া কোথায় আশ্রয় নিবে যে নিজেই নিরাশ্রয়।

জয়ীতা বোধহয় তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল। বলিল, চিন্তা করিও না। আল্লাহ আছেন। তিনি থাকিবেন আমাদের মাথার উপরে অদৃশ্য ছায়ার মতোন। তিনি থাকিবেন আমাদের বিশ্বাসে আর ভালোবাসায়। আমাদের ভালোবাসাই আমাদের সব প্রয়োজন মিটাইয়া দিবে।

এরপর হাসান ও জয়ীতা তিনজন সঙ্গীসহ বশিরহাটের এক মসজিদে ইমাম সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। ইমাম সাহেব জয়ীতাকে প্রশ্ন করিলেন,

- মা, তুমি কি স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হতে চাও?

- জি।

- তুমি কি এই মুসলিম যুবককে শুধুমাত্র বিবাহের জন্যেই ধর্মান্তরিত হতে চাও?

- না, শুধুমাত্র বিয়ের জন্যে নয়। আমি ইসলাম ধর্ম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই ধর্মান্তরিত হতে চাই।

- এই যুবক যদি তোমাকে ভবিষ্যতে প্রতারণা করে, ত্যাগ করে তা হলে ?

জয়ীতার দৃঢ়কণ্ঠ, আমি জানি আল্লাহ আমাকে সে দুর্ভাগ্য দেবেন না। তবে যদি আমার ভালোবাসা আর বিশ্বাসের এই মানুষটি আমাকে প্রতারণা করে, ত্যাগ করে, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব না।

ইমাম সাহেব বললেন, আলহামদুল্লিাহ্।

ধর্মান্তর এবং বিবাহের মধ্য দিয়াই শুরু হইল হাসান ও জয়ীতা বা জয়তুন্নেসার ভালোবাসার সংসার এবং তাহাদের মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিবার কাহিনি।

[তাইমুরের স্মৃতি : কখনও বাবা কিংবা জয়ীমার মুখ থেকে শোনা]

শত্রু মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা সবাই ফিরে এল রাইফেল হাতে উল্লাসের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর বাবা ক্রাচে ভর দিয়ে মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে ফিরে এলেন খুলনায়। খালিশপুরে সেই বাড়িটা এখন পরিত্যক্ত। দরজা, জানালা ভাঙ্গা, দেয়ালের প্লাস্টার ক্ষত-বিক্ষত, ধুলিময়। বাবা সেখানেই মাকে নিয়ে নতুন সংসার পাতলেন। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সরকার থেকে, আর্মি স্যালভেন ক্যাম্প থেকে এবং দাদা শহীদ আলী হোসেন দৌলতপুরে যে জুটমিলে চাকুরি করতেন সেখান থেকে কিছু অর্থ সাহায্য পেলেন বটে, কিন্তু তার সিংহভাগই ব্যয় হয়ে গেল বাড়িটার মেরামত ও সংস্কার কাজে, নতুন সংসার গোছাতে। কিন্তু নিত্যদিনের প্রয়োজনীয়তার হা গহ্বরে সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে পড়ল। আমি তখন মাতৃগর্ভে। মা জয়ীতা নিতান্ত বাধ্য হয়েই হাসপাতালে নার্সের চাকরি নিলেন। কিন্তু বাবা তার শারীরিক অক্ষমতা ও অসুস্থতার কারণে কোনো সম্মানজনক চাকরি জোটাতে পারলেন না। খুলনার স্থানীয় আওয়ামী লীগের সহানুভূতিশীল নেতারা তাকে রেশনের পারমিট, অবাঙ্গালিদের পরিত্যক্ত কোনো দোকানঘর বরাদ্দ দিতে চাইলেন। কিন্তু বাবা তা সবিনয়ে প্রত্যাখান করলেন। জীবন যখন দুঃসহ হয়ে উঠল তখন অনন্যোপায় হয়ে তিনি দেখা করলেন খুলনার সদ্য নিযুক্ত ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে। ডেপুটি কমিশনার বয়সে তরুণ, প্রাক্তন পাকিস্তানের সি এস পি অফিসার। যুদ্ধের আগে ছিলেন নড়াইলের এসডিও। ছাব্বিশে মার্চ থেকে তিনি ছাত্র, জনতাদের সংগঠিত করে নিজ নেতৃত্বে হানাদার পাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে সীমান্তের ওপারে চলে যান এবং প্রবাসী মুজিবনগর সরকারে যোগদান করেন। এখন পদোন্নতি পেয়ে খুলনার ডেপুটি কমিশনার। দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে তিনি ফজলুল হাসানের নাম শুনেছিলেন। এখন সরাসরি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, যুদ্ধের অনেক স্মৃতিচারণ হল।

ফজলুল হাসানের বর্তমান অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, এই খুলনাতে আপাতত তার জন্যে সম্মানজনক কোনো চাকরির সংস্থান করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে সকল পদ শূন্য ছিল তা নানা তদবিরে ও প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপে ইতোমধ্যেই পূরণ হয়ে গেছে। চাকরি পেতে হলে আপনাকে খুলনা ছেড়ে ঢাকায় যেতে হবে। আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমার এক বন্ধু উপ-সচিবকে ডিও লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাকে টেলিফোনেও বলে দিচ্ছি সে যেন আপনাকে অবিলম্বে ঢাকার যে কোনো সরকারি স্কুলে অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করে। আ অ্যাম কনফিডেন্ট ইউ উইল গেট দ্য জব। ইফ ইউ ডোন্ট গেট, দেন কাম টু মি। ফাস্ট থ্রো অ্যাওয়ে ইয়োর ক্রাচ অ্যান্ড উই টুগেদার উইল ফাইট এগেইন।

বাবাকে আর অবশ্য যুদ্ধ করতে হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তিনি আরমানিটোলা গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে অঙ্ক ও বিজ্ঞানের সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

আরমানিটোলা স্কুলে যোগ দিলেন বটে কিন্তু থাকবেন কোথায়? সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে খুলনায় একলা ফেলে তারতো ঢাকার কোনো মেসে জীবন কাটানো সম্ভব নয়। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন আরমানিটোলা স্কুলের কাছাকাছি সস্তায় এক কামরা বা দু’কামরার বাড়ি ভাড়া করতে। কিন্তু সস্তার বাড়ি কোথাও খালি নেই। ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, মিরপুরে অবাঙালিদের বাড়িগুলি তখন যে যেভাবে পারছে দখল করে নিচ্ছে। ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটা ফজলুল হাসানের পক্ষে সম্ভব নয় শক্তির দাপট দেখিয়ে কোনো পরিত্যক্ত বাড়ির দখল নেওয়া। সুতরাং তিনি নিদ্রাহীন রাত্র কাটাতে লাগলেন স্কুলের এক দপ্তরির টিনের চালাঘরে। তার এই অবস্থা দেখে স্কুলের এক প্রবীণ বিজ্ঞান শিক্ষক, অবাঙালি হাশিম সিদ্দিকী আরমানিটোলা স্কুলের কাছাকাছি মাহুতটুলির গলিতে তার নিজ বাড়ির এক কামরার ভাড়াটে হিসাবে থাকার অফার দিলেন। হাশিম সিদ্দিকী অবাঙালি হলেও শিক্ষক হিসাবে সবার প্রিয় ও সম্মানিত। রাজনীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত না থাকায় এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতি লিখিত আনুগত্য পত্রে স্বাক্ষর করায় তাকে পদচ্যুত করা হয়নি এবং এলাকার স্থানীয় লোকজনও তাকে হেনস্তা করার চেষ্টা করেনি। হাশিম সিদ্দিকীর এই এক কামরার বাড়ি ভাড়ার প্রস্তাব ফজলুল হাসানের কাছে যেন অথৈ সমুদ্রে দ্বীপ খুঁজে পাওয়া। সেই দুঃসময়ে যেন পায়ের নিচে শক্ত মাটি, মাথার ওপরে একটা নিরাপদ ছাদ যেন সমুদ্রের বাতিঘর। তিনি দ্রুত খুলনায় গিয়ে নিজের বাড়িটা ভাড়া দিয়ে জয়ীতাকে নিয়ে হাশিম সিদ্দিকীর সেই এক কামরার বাড়িতেই দ্বিতীয়বার সংসার জীবন শুরু করলেন পরম প্রশান্তিতে। বাড়িটা পোতা পাকা, দেয়াল পাকা, ওপরে টিনের ছাউনি। ভেতরে টানা বারান্দা। চওড়া উঠোন আছে, পাকঘর, টিউবওয়েল সবই আছে। ভেতরের দুটি ঘর পরিবার পরিজনসহ হাশিম সিদ্দিকীর এবং বাইরের ঘরটি হাসান ও জয়ীতার। এই ঘরের মধ্যেই কেরোসিনের চুলোয় তাদের রান্নাঘর, নিভৃত দাম্পত্য জীবন। হাশিম সিদ্দিকী নিজেও নির্বিরোধী, সদাশয় মানুষ। কিন্তু সেই বাহাত্তরের অস্থির, উশৃক্সক্ষল পরিবেশে তিনি তার স্ত্রী, কিশোরী কন্যা ও তরুণ পুত্র নিয়ে ছিলেন আতঙ্কিত। অবাঙ্গালি হবার কারণে কারো ষড়যন্ত্রে তার বাড়িটা যাতে বেদখল না হয়ে যায় সেই দুঃশ্চিন্তাতেই তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নিয়োগ পাওয়া সহকারী শিক্ষক ফজলুল হাসানকে ভাড়াটিয়া হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এটা ছিল তার নিজের পরিবারের নিরাপত্তা ও বাড়ি রক্ষার কৌশল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ফজলুল হাসান মুক্তিযোদ্ধা হলেও অন্যদের মতো উগ্র নয়, লোভী নয়। স্বভাবে, আচরণে অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র। হাসান ও জয়ীতা অতি সহজেই আপনজনের মতো মিশে গেলেন হাশিম সিদ্দিকীর পরিবারের সাথে।

প্রায় তিনমাস পরে হাশিম সাহেব ফজলুল হাসানকে অতি সংগোপনে একটি অভাবনীয় প্রস্তাব দিলেন। তিনি তার পরিবার পরিজন নিয়ে রিপ্যাট্রিয়েট ব্যবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাবার সব ব্যবস্থাই প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছেন। বিষয়টি অতি গোপনীয়। যাবার আগে এই বাড়িটা শত্রু সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হবার আগেই তিনি বিক্রি করতে চান হাসানের মতো বিশ্বস্ত, নির্লোভ মানুষের কাছে। প্রায় তিন কাঠা জমির ওপর এই টিনের বাড়িটার মূল্য তখনকার বাজার দরের চাইতে বেশ কম। মাত্র পঁচাত্তর হাজার টাকা। এই প্রস্তাব ফজলুল হাসানের কাছে তখন হাতে স্বর্গের আপেল পাবার মতো। কিন্তু এতো টাকা কোথায় পাবেন? স্ত্রী জয়ীতার সঙ্গে আলোচনা করলেন। উভয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন খুলনার বাড়িটা বিক্রি করার। হাসান এক সপ্তাহের ছুটি নিলেন। খুলনায় গিয়ে এক প্রভাবশালী নেতাকে ধরে বাড়িটা বিক্রি করলেন প্রায় পানির দামে মাত্র এক লক্ষ টাকায়। সেই টাকা থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিলেন হাশিম সিদ্দিকীকে এবং অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করলেন রেজিস্ট্রি অফিসসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের গোপনীয় পদ্ধতিতে ম্যানেজ করতে। এছাড়া উপায় ছিল না। কেননা একজন অবাঙালির বাড়ি বিক্রি ও হস্তান্তরের বিষয়টি জানাজানি হলে নানা ঝামেলার সৃষ্টি হত। বাড়িটা শত্রু সম্পত্তির তালিকায় চলে যেত।

বাড়িটা বেচা-কেনার বিষয়টি পাড়া-প্রতিবেশী বা স্কুলের কেউ জানল না। হাশিম সিদ্দিকী আগের মতোই বাড়ির মালিকের মতো তার দু কামরা নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন আর ফজলুল হাসান এক কামরার ভাড়াটিয়ার চরিত্রে অভিনয় করে যেতে লাগলেন।

এর প্রায় একমাস পর হাশিম সিদ্দিকী এক রাতে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে ফজলুল হাসানকে আলিঙ্গন করে আলবিদা বলে নিঃশব্দে চলে গেলেন ঢাকা বিমান বন্দরে। শুধু যাবার আগে স্কুলের হেডমাস্টার বরাবর একটা ইস্তাফাপত্র দিয়ে গেলেন তা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে। হাশিম সিদ্দিকীর ইস্তাফা পত্র এবং এভাবে সবার অগোচরে চলে যাওয়াতে স্কুলে, পাড়ায় হৈ চৈ। কারো ক্ষোভ, কারো বিরক্তি, কারো দুঃখ প্রকাশ। কেউ কেউ ঈর্ষা প্রকাশ করল ফজলুল হাসানের প্রতি হাশিম সিদ্দিকীর বাড়িটা এভবে গোপনে কিনে নেওয়া, সস্তায় দাও মারায়। কিন্তু ফজলুল হাসান কোনো বাদ-প্রতিবাদে, ঈর্ষা, বক্রোক্তিতে কান দেন নাই। তিনি একপায়ে ক্রাচে ভর দিয়ে চলেন বটে কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব ও মেরুদ- এখন অত্যন্ত শক্ত। অঙ্ক ও বিজ্ঞান পড়ানোতে তার এখন কোনো জুড়ি নেই। ছাত্রদের তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। কেননা হাশিম সিদ্দিকীর শূন্যস্থান তিনি তার মেধা ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি দিয়ে পূরণ করেছেন। এ কারণেই জুনিয়র সহকারী শিক্ষক থেকে এখন সিনিয়র সহকারী শিক্ষক।

মাহুতটুলির এই বাড়িটার নামকরণ বাবা করেননি। নাম রেখেছে ছোটন মায়ের নাম জয়ীতা। সেই নামেই নাম এখানেই আমাদের জন্ম, আমাদের শৈশব, আমাদের ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা। সকল সুখ-দুঃখ, গ্রীষ্মের ছায়া, বর্ষার মেঘমল্লার, হেমন্তের নরম আলো, বসন্তে তুমুল হাওয়ায় প্রাণবন্ত আমাদের এই বাড়ি এবং আমাদের মা জয়ীতা আমাদের আদরের ডাক- জয়ী মা।

তাইমুরের সাতকাহন : বর্তমান দিনকাল

আমি স্মৃতির ঘোরে ... অতীত থেকে বর্তমানের পথেই আমার হাঁটাহাটি। তাই অতীত আর বর্তমানের ঘুর্ণনের গতিতে আমি ঘুরছি, ঘুরছি।

প্রায় তিন সপ্তাহ যাবত এক নামীদামি হাসপাতালে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সার্বক্ষণিক প্রহরায় রাখার পর আমাকে ছাড়পত্র দেওয়া হল হাসপাতাল ত্যাগের। আমার লিভার, কিডনি, হৃদপি- তাদের কার্যক্রমে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশভাগ এখনো সচল। রক্তের চাপ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত।

এই তিন সপ্তাহ ধরে আমাকে নিয়ে নাজনিনের ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে তা বর্ণনাতীত। আমাকে কিছুটা সুস্থ ও সচল অবস্থায় বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরে তার এখন স্বস্তি ও আনন্দ। ওর স্বামী রাজিবেরও স্বস্তি। নাজনিন সর্বক্ষণ আমাকে নিয়ে ভীষণ উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যে থাকাতে সংসারটাও হয়ে পড়েছিল অগোছালো। রাজিবের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে একটা অটো ডিসিপ্লিনড সিস্টেমে। কিন্তু সংসারের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, ছেলে দু’টির পড়াশুনা, স্কুল সবকিছুই ছিল নাজনিনের তত্ত্বাবধানে যেখানে রাজিব কিছুটা অনভিজ্ঞ। আমার জীবনাশঙ্কায় নাজনিন যখন একাকী অশ্রুপাত করেছে রাজিব তাকে সহানুভূতি ও সান্ত¦না দান ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

হাসপাতাল থেকে নাজনিন ও রাজিব যেদিন দুপুরে আমাকে বাসায় নিয়ে এল সেদিন ওদের ছেলে দুটো রাশা আর পাশা বাসাতেই ছিল। রাশার বয়স পনেরো আর পাশার বয়স তেরো। ওরা তো আগে কখনো আমাকে দেখেনি। হাসপাতালেও আমাকে দেখতে ওদের নিয়ে যাওয়া হয়নি। ওদেরকে বলা হয়েছিল প্যারিস থেকে ওদের এক আঙ্কেল এসেছে। আঙ্কেল অর্থাৎ ওদের মায়ের বড় ভাই। সে অসুস্থ, হাসপাতালে আছে। ওদের একটা দারুণ ঔৎসুক্য ছিল সুদর্শন প্যারিসের সেই নামী আর্টিস্ট আঙ্কেল নিশ্চয় দারুণ হ্যান্ডসাম ম্যান হবে! হাসপাতাল থেকে বাসায় আসার পর আমাকে দেখে ওরা অবাক ওহ্ গড, এই অদ্ভুত সাদা দাড়ি, গোঁফওয়ালা লোকটা তাদের আঙ্কেল! ওহ্ নো, ইট কান্ট বি! হি লুকস লাইক এ স্ট্রেঞ্জ মংক, ভেরি রিডিকুইলাস ...!!

নাজনিন ওদের কথা শুনতে পেলে হয়তো ধমক লাগাত। কিন্তু আমাকে নিয়ে ব্যস্ততায় ছেলেদের এইসব ফিসফাস তার কানে আসেনি।

নাজনিনের ‘আমাদের বাড়ি’ ট্রিপলেক্স ব্যবস্থায় আধুনিক স্থাপত্য কৌশলে নির্মিত। প্রথম দর্শনেই বাড়িটার সৌন্দর্যে দু’চোখ ভরে যায়। লিফট, সিঁড়ি সব ব্যবস্থাই আছে। লিফট দিয়ে আমাকে দোতালায় তোলা হল। দোতালাতেই হলরুম, ড্রইংরুম, দুটো গেস্টরুম, ডাইনিং হল, কিচেন আরো যে কত কি আছে তা আমার জানা নেই। তিন তালাটা নাজনিনের একান্ত নিজস্ব। দোতালাতেই একটি রুম নাজনিন আমার জন্যে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। ফাইভস্টার হোটেলের লাক্সারি রুমের মতোই সাদা ধবধবে, যাবতীয় আসবাবপত্র, বিশাল আয়না, কাবার্ড, টেলিভিশন, ছোট্ট ফ্রিজ। ফ্রিজের ওপর সুদৃশ্য ঝুড়িতে আঙুর, আপেল, পেয়ারা, নাসপাতিসহ নানা কিসিমের ফল। একটা টেবিলের ওপর আমার বেহালাটা।

নাজনিন সযত্নে আমাকে রুমটিতে নিয়ে এল। পর্দা সরিয়ে দিতেই বন্ধ জানালার নীল কাচের ভেতর দিয়ে দিনের আকাশের সূর্যটা যেন হাজার আলোর নীল বাতির মতো ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। আমার মুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে নাজনিন বলল, বড়দা, এই রুমটা তোমার জন্যেই এতকাল এই আশায় গুছিয়ে রেখেছি যদি তুমি একবার দেশে ফিরে আসো। দ্যাখো, এই রুমের সঙ্গেই অ্যাটাচড একটা লাইব্রেরি রুম আছে, ডেস্কটপ কম্পিউটার আছে। ওখানে ইজি চেয়ারে শুয়ে বসে যখন ইচ্ছে বই পড়বে, ইউটিউবে গান শুনবে।

লাইব্রেরি রুমটাও বেশ প্রশস্ত। দেয়ালের দুটি প্রান্তে ফ্লোর থেকে সিলিং পর্যন্ত র্যাক ভর্তি শুধু বই আর বই। আর একটি দেয়ালে আমারই আঁকা তিনটি ছবি একটি আমার প্রতিকৃতি, আর একটি নদী জলে দাঁড়িয়ে এক গ্রাম্য বধূর কলসিতে জলভরার দৃশ্য একটা গানের কথার মতো, ‘জল ভরো কাঞ্চন কন্যা জলে দিয়া মন’। আর তৃতীয় ছবি যে ছবিটি একদা আমি আমার রিকশার পেছনে এঁকেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল তেইশ বছর। রিকশার পেছনে টিনের ওপর ছবিটা এঁকেছিলাম ‘হারানো সুর’ ছায়াছবির একটি গানের দৃশ্যের মুগ্ধ চেতনায় ফুলগাছের নিচে উত্তম-সুচিত্রার সেই মধুময় গান, তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার ...।

রিকশার পেছনে এই ছবিটায় নায়ক উত্তম কুমার হলেও আসলে উত্তম কুমার নয় উত্তমের আদলেই আমার নিজের মুখ। আর সুচিত্রা ঠিক সুচিত্রা নয় তার মতোই হাসি আর চোখের মুগ্ধতা নিয়ে অন্য একটি মেয়ে যা গভীর দৃষ্টিতে না দেখলে চেনা মুশকিল।

ছবিটা দেখেই হঠাৎ করে আমার বুকের ভেতর যেন অতীত স্মৃতির মেঘ গুড়গুড়িয়ে ডেকে উঠল। চমকে উঠল বিদ্যুৎ। স্মৃতির অতল জলে ডুবে থাকা এই ছবিটা নাজনিন কোথায় পেল? হয়তো খলিল চাচার পরিত্যক্ত পুরাতন রিকশার জঞ্জাল থেকে সে এই ছবিটা উদ্ধার করেছে। ছবিটা স্থানে স্থানে যৎ সামান্য জংধরা, রংচটা। নাজনিন সেটা সেই অবস্থাতেই সুকৌশলে লেমিনেট করে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধাই করে তার বড়দার স্মৃতি হিসাবে এখানে রেখে দিয়েছে। আমার অতীতের সময়টা এখন দেয়ালে ঝুলছে একটা স্বপ্ন কিংবা কষ্টের স্মৃতি হয়ে।

নাজনিন আমার বিবর্ণমুখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝল জানি না। সে তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে নিয়ে এল রুম সংলগ্ন বাইরের বারান্দায়। বলল, বড়দা, আমার এই বারান্দার ছোট্ট ছোট্ট টবগুলিতে কত বিচিত্র জাতের ক্যাকটাস, মন ভালো করে দেবার মতো কত রং এর ফুল। দ্যাখো, বড়দা, দ্যাখো।

আমি মনে মনে বললাম, হায় মেয়ে, আমার বুকের ভেতর যে কত ক্যাকটাস তা যদি দেখতি!

নাজনিন কথা বলেই যাচ্ছে, বড়দা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে ঐ যে আমার বাইরের ফুল বাগানের সব দৃশ্য দেখতে পাবে। ঐ যে দ্যাখো, বাগানের মধ্যিখানে সবুজ আকাশের মতো খোলা এক টুকরো সবুজ মাঠ। ওটা আমার ছেলেদের সব খেলা, ইচ্ছেমতো হুটোপুটি করার আনন্দের মাঠ।

নাজনিন কথা বলেই যাচ্ছে। অথচ আমার বুকের ভেতর মেঘ ডেকেই যাচ্ছে অবিরাম।

আমি ক্লান্ত কণ্ঠে বললাম, নাজু দেয়াল থেকে ঐ রিকশার ছবিটা সরিয়ে রাখবি? ওটা আমি আর মনে করতে চাই না।

‘জে নে ত্রৌভে পাস মা চলেফ

জে নে ত্রৌভে পাস মন বিল্লেত ...’

আমি আমার চাবি খুঁজে পাই না

আমি আমার টিকিট খুঁজে পাই না ...

কেউ যেন গুন গুন করে একটা হতাশা আর আক্ষেপের গান গাইছিল। কে গাইছিল? অন্য কেউ না আমি?

পথ হারিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাইনে নদীর পাড়ে, কিংবা কোনো নির্জন গলিপথে আমি বোধহয় এই গান একটা দিশেহারা বালকের মতো গাইছিলাম। এই গানের মধ্যেই দুষ্টুমির ভঙিতে হঠাৎ করে একটা বালিকা আমার কান্নাভরা ঠোঁট দুটো তার হাতের আঙুল দিয়ে চেপে ধরল। আমি চমকে তাকালাম। আমার ঘুমন্ত মুখের দিকে ঝুঁকে নাজুশিশুকালে ও কখনো কখনো এমনি করেই আমার ঘুম ভাঙাত। এখন ওর শিশুকাল নেই। ও এখন অনেক বড়। কিন্তু ঠোঁটের কোণে সেই শিশুকালের হাসিটা এখনো অমøান।

নাজু আমার রুমের পর্দা সরিয়ে বাইরের নীলাভ আলো ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, বড়দা, এতদিন অনেক ঘুমিয়েছ। আর ঘুম নয়। ওঠো, এখন বেলা দশটা। দ্যাখো, বাইরে বাংলাদেশের কত আলো, কত শব্দ।

নাজুর কথায় আমার ঘুম কিংবা স্বপ্নের আচ্ছন্নতা তেমন একটা কাটল না। আমি চোখ বুজে ছেঁড়া স্বপ্নটা দেখতে প্যারির সেই সাইনে নদীর পাশে একাকী হাঁটতেই থাকলাম ... গানটা মনে করার চেষ্টা করলাম জেনে ত্রৌভে পাস মা চলেফ ... আমি আমার চাবি খুঁজে পাচ্ছি না ... পথ খুঁজে পাচ্ছি না ...

নাজু হেসে উঠল, বড়দা, বিড়বিড় করে কি যা তা বলছ?

আমি চোখ মেলে তাকালাম। ক্লান্ত, ঘুম জড়িত কণ্ঠে বললাম, নাজু আমি আমার চাবি খুঁজে পাচ্ছি না।

নাজু অবাক কণ্ঠে বলল, কীসের চাবি?

আমি বললাম, স্বপ্নলোকের চাবি।

নাজু যেন শাসনের সুরে ধমকে উঠল, যেটা রবি ঠাকুর পাননি সেটা তুমি কী করে পাবে? এই দিনদুপুরে আর চাবি খোঁজার স্বপ্নটপ্ন নয়। এখন ওঠোতো। ওয়াশরুমে গিয়ে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে এসো। আমি আজ তোমার সঙ্গে নাশতা করব বলে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি।

এবার আমি ঝট করে উঠে বসলাম আলস্য ভেঙে। বললাম, কী আশ্চর্য! তুই এখনো নাশতা করিস নি! তোর পুত্রদ্বয় কোথায়?

- ওরা তো স্কুলে।

- রাজিব?

- ও সকালে ছেলেদের স্কুলে ড্রপ করেই চলে যায় ফ্যাক্টরিতে।

- দুপুরে আসে না?

- না। পার্টি বা জরুরি মিটিং না থাকলে রাত আটটার মধ্যেই ফিরে আসে। আমি বলে দিয়েছি বড়দা যতদিন আমাদের কাছে থাকবে ততদিন বিকেল পাঁচটার মধ্যেই বাসায় ফিরতে হবে।

আমি আঁতকে উঠলাম, সর্বনাশ! বলিস কী? আমার জন্যে কি ওর ব্যবসা-বাণিজ্য ডুবাতে চাস?

নাজু হেসে আমাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, বড়দা, ও আমার ভাসমান নিরাপদ জাহাজ। আমি জানি ও সহজে ডুববে না।

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, ডুবেছি শুধু আমি। একুশ বছর ধরে ডুবেছি আর তোদেরকেও ডুবিয়েছি।

নাজু ধমকে উঠল, হয়েছে। এখন আর ডুবোডুবির প্যাঁচাল নয়। এখন তোমার আলসেমির ডুব ঘুম ছেড়ে ওঠোতো। নার্স লতিফা বানু অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে তোমার রুটিন চেকআপের জন্যে। এখন তাকে কিছুটা সময় দাও।

ডাইনিং টেবিলে আমি আর নাজু। আমার জন্যে হাতে বানানো গরম রুটি, সবজি, ডিম, কলা, আপেল আর লেমন টি। নাজু মুটিয়ে যাবার ভয়ে খায় শুধু সিদ্ধ সবজি, দু’এক পিস আপেল আর এক গ্লাস দুধ। খেতে খেতে টুকটাক গল্প হয় এটা সেটা নিয়ে। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে মাহুতটুলির আমাদের সেই প্রিয় বাড়িটা নিয়ে কথা বলি।

সেই বাড়িটা এখন নেই। নাজনিনের বিয়ের সময় বাবা ওটা বেচে দিয়েছিলেন এক রিয়েল এস্টেটের কাছে। ওখানে এখন নাকি আটতলা বিশিষ্ট ফ্লাট। নাজনিন ওখানে দুটো ফ্লাট রেখে দিয়েছে। ফ্লাট দুটোর ভাড়া থেকে নির্দিষ্ট একটা অংশ ছোটনের নামে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হয়, আর বাকি অংশ ব্যয় করা হয় নির্যাতিত, এসিড দগ্ধ মেয়েদের চিকিৎসা ও তাদের পুনর্বাসনে। আমি মাঝে মধ্যে নাজুকে যে টাকা পাঠাই সেটাও নাজু ব্যয় করে তার সোশ্যাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের জন্যে। এসব আমার অজানা নয়। তবু ইচ্ছেঘুড়ি উড়ে যেতে চায় সেই স্মৃতির শহর আরমানিটোলায়, বংশালে খলিল চাচার সেই রিকশা পেইন্টিং এর আস্তানায়। খলিল চাচা তো কবেই মারা গেছেন। তার রিকশা আস্তানারও অস্তিত্ব নেই। ইচ্ছে হয় বাবা, মা’র কবর, ছোটনের কবর দেখতে। কিন্তু বলি বলি করেও বলা হয় না নাজুকে।

আমার ইচ্ছেগুলো নাজু বোধহয় টের পায়। বলে, বড়দা, আমাদের সে ঢাকা এখন আর আগের ঢাকা নেই। শহর জুড়ে ধুলো-ময়লা, ধোঁয়া, আর এমন যানজট যে বাইরে বেরুলেই তুমি অস্থির, আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে। বুড়িগঙ্গা নদীতে তুমি এককালে সখ করে সাঁতার কাটতে না? এখন সদরঘাটের আহসানউল্লাহ নবাব বাড়ির পাশের ঐ হাজা-মজা বুড়িগঙ্গার ধারেই যাওয়াই যায় না। দুর্গন্ধ, পঁচা কালো পানি দেখলেই তোমার বমি উগরে আসবে। তবে তুমি যদি সুস্থ থাকো তবে একদিন যে করেই হোক তোমাকে আরমানিটোলাতে মাহুতটুলির সেই স্মৃতির বাড়ি পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনব।

আমি ইতস্তত করে বলি, বাবা, মা, ছোটনের কবরগুলোর কি অস্তিত্ব আছে?

নাজু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, না, নেই। ওগুলোর উপর দিয়ে আরো কতজনের বাবা, মা, কত ছোটনের মৃতদেহ মাটি হয়ে মিশে গেছে তার হিসেব নেই।

কয়েক মুহূর্ত আমরা দুজনে চুপ করে বসে থাকি। আমি একুশ বছর দেশে আসিনি, বাবা, মা’কে দেখিনি, এই অপরাধ বোধটাই আমাকে এখন ঘুণ পোকার মতো কুরে কুরে খায়। যখন প্যারিতে ছিলাম তখন বুকটা পাথরের দরোজা বনিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন আমি বড় দুর্বল। আমি যেন বাতাসে বাবা, মা’র কান্না, হাহাকার শুনতে পাই, তাদের কান্নার নিনাদ আমার পাথরের দরোজা ভেঙে চুরচুর করে দেয়।

আমাদের দুজনের এই শব্দহীন যন্ত্রণার মধ্যেই নার্স লতিফা আবার এল। জিজ্ঞাসা করল, স্যারের জন্য আজ দুপুরে কী রান্না হবে সেটা বাবুর্চি জানতে চাইছে।

নাজু বলল, চিকেনকারি, ফিসকারি উইদাউট স্পাইসেস আর সফট রাইস উইথ মিক্সড ভেজিটেবল।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না, না। আমার জিভটাকে একদম পানসে করে ফেলেছিস তোরা। মসলা বিহীন এইসব খাদ্য আর সহ্য হয় না। একটু দয়া কর আমাকে।

নাজুর কৌতুহলী প্রশ্ন, বল কী খেতে চাও?

আমি বললাম, প্রবল জ্বরের মধ্যে মায়ের হাতে ছোটবেলার মতো সাগু, বার্লি।

নাজু যেন মহা চিন্তায় পড়ল, না, বড়দা ছোটবেলার সেই সাগু বার্লি এখন মহা দুষ্প্রাপ্য। অন্য কিছু বলো?

- ঠিক আছে, দুষ্প্রাপ্য সাগু, বার্লি দরকার নেই। দুপুরে চাই টাকি মাছের ভর্তা, বাতাসি মাছের চচ্চড়ি, আর কই মাছের পাতুড়ি ঠিক মা যেভাবে রাঁধতেন।

আমার কথায় নাজু কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসে রইল। আমি দেখলাম ওর চোখে চিকচিক করে ওঠা অশ্রুকণা। কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল, বড়দামায়ের হাতের রান্নার স্বাদ তোর মনে আছে। অথচ মায়ের মুখটা তোর একটুও মনে পড়েনি।

নাজুর কথায় আবার বুকের কষ্টপ্রপাত, জলের স্রোতে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

আমি কোনোক্রমে নিজেকে সংবরণ করে বলি, না, নারে নাজু এমন করে বলিসনে। আমার খুব কষ্ট হয়।

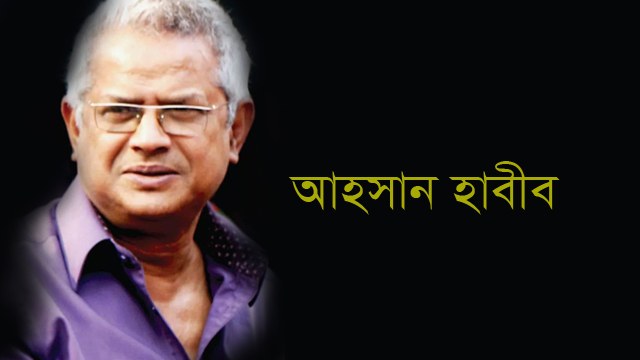

ভাইবোনের দুঃখ-প্রলাপের মধ্যেই লতিফা চলে গেছে। অন্যদিকে নাজু যেন হাহাকার করে ওঠে, কষ্ট, কষ্ট। কষ্টের নাম কি সেই দুঃখ? ছোটনের আবৃত্তি করা শামসুর রাহমানের সেই কবিতা দুঃখ তার লেখে নাম? বড়দা, তুই একুশ দিনের কথা বলে একুশ বছর পরদেশে পড়ে রইলি। তার নাম বিচ্ছেদ দুঃখ। মা নিঃশব্দ শোকে বিছানায় একা একা পড়ে থাকত, একটিবারও আহাজারি করত না সেটা ছিল পাথর চাপা দুঃখ। মা কাউকে কিছু না বলে ঘুমের মধ্যেই অনন্ত ঘুমে চলে গেল সেটা বাবা আর আমার শোকার্ত নকশি কাঁথার দুঃখ কাঁথা। সেই নকশি দুঃখ কাঁথায় শুয়ে শুয়ে বাবা শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতেন। তুই কি প্যারি থেকে সেই কান্না শুনেছিস? শুনিসনি বড়দা। শুধু আমি শুনতাম আর লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম। মাঝে মধ্যে তোর চিঠি পেতাম, দু’চার হাজার ডলার বা ইউরো পেতাম। অস্বীকার করি না সেই দুঃসময়ে টাকাটা আমাদের ভীষণ প্রয়োজন হত। কিন্তু তার চাইতে আরো বেশি প্রয়োজন ছিল আমাদের জন্য তোর ভালোবাসা, আমাদের মাথার ওপরে একটা বৃক্ষের ছায়ার মতো কেউ থাকা। তুই কি চিন্তা করতে পারিস তখন আমার তরুণীকাল, অসুস্থ মা, বাবাকে সামলাই, সংসার সামলাই। কলেজের লেখাপড়া সামলাই। চারিদিকের লোভী কাক-শকুনদের হাত থেকে নিজের শরীর সামলাই। ঐ সময়ে যদি ঘটনাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজিবের সাথে আমার পরিচয় না হত, প্রণয় না হত, বিয়ে না হত তাহলে আজ আমি এই বনানীর বাড়িতে নয় হয়তো থাকতাম মাহুতটুলি থেকে বাবুবাজারের সাঁচিবন্দরে।

নাজুর কথায় আমি একটা অসহায় শিশুর মতো যেন কেঁদে উঠি। অস্থির কণ্ঠে বলি, নাজু এমন করে আর বলিসনে। জানি আমি ঘোর পাপিষ্ঠ। আমি ছিলাম না বলেই তুই এত কষ্ট করে বড় হতে পেরেছিস, সুন্দর সংসার আর দুটি সন্তান পেয়েছিস। আমি দেশে থাকলে কী হত? একটা রিকশা পেইন্টার, বড়জোর এ ল্যাংগুয়েজ টিচার। নাজু, ওই অর্থহীন জীবন আমি আর বইতে পারছিলাম না। ছোটনের মৃত্যুর পর আমার প্রথম যখন প্যারিসে যাবার ডাক এসেছিল তখন তো আমি তোদের ছেড়ে যাইনি। দু’বছর পর দ্বিতীয়বার যখন প্যারি যাবার আমন্ত্রণ এল আমি আর দ্বিধা করিনি। কারণ তখন আমার জীবনে এমন একটা গভীর লজ্জা আর দুঃখের ঘটনা ঘটেছিল তা তোরা কেউ জানিস না। একটা লাল ইটের, লাল বাড়ির সবকিছু আমার মাথায় এমনভাবে ভেঙে পড়েছিল যা আমি ভুলতে দেশ ছেড়েছিলাম। স্বার্থপরের মতো তোদের ছেড়েছিলাম। আমার একুশ বছরের সেই পলাতক জীবন আমার যত দুঃখ গ্লানি, পাপ এত চেষ্টা করেও কিছুই ভোলা হয়নি। আমি একটা সেমি অ্যাবসার্ড ছবি এঁকেছিলাম যে ছবির জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলাম-নাম ছিল ‘ব্লু কোশ্চেন ফ্রম দ্য আই অব এ থ্রোন আউটবেবি’। একটা সদ্যোজাত অবাঞ্ছিত শিশুকে অন্ধকার মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পরেই তাকে মাতৃক্রোড়ে না দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে ডাস্টবিনে। অর্দ্ধবিমূর্ত এই ছবিটাতে শিশুটির দুটি চোখ যেন অলৌকিক আয়না। শিশুটির চোখ খুঁজছিল তার মাকে যে অন্ধকার কুঠুরিতে শুয়ে, বসে তাকে গুনগুন করে গান শোনাত, হাসত, কাঁদত, পৃথিবী নামক রূপকথার গল্প শোনত। শিশুটির অবাক চোখে আকাশের মতোই নীল প্রশ্ন মা, কোথায়? মা? নাজু, আমি ছবির শিশুটার মতোই যেন প্রশ্নবোধক অবাঞ্ছিত অসহায়, ভাঙাচুরা বিমূর্ত মানুষ যার কোনো সংসার নেই, ভালোবাসার মানুষ নেই .... হি ইজ আন ওয়ান্টেড, অ্যান আউট সাইডার ... অলওয়েজ অ্যান আউট সাইডার ...।

নাজু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমার কান্নারত মুখটা নিজের বুকের ভেতর চেপে ধরল- আমার হারানো দিনের জয়ীতা মায়ের মতোই। মা যেমন শিশুকে সান্ত¦না দেয় তেমনি করে বলল, বড়দা, আমি আছি, আমরা আছি। ইউ আর নট অ্যান আউট সাইডার। তুই আমাদের দেহের রক্তের শিরা, উপশিরা, আমাদের হৃদপিন্ড, আমাদের আত্মা।

চলবে

লাইফ অব এ রিকশা পেইন্টার (পর্ব এক)

লাইফ অব এ রিকশা পেইন্টার (পর্ব দুই)

লাইফ অব এ রিকশা পেইন্টার (পর্ব তিন)

লাইফ অব এ রিক্শ পেইন্টার (পর্ব চার)

লাইফ অব এ রিক্শ পেইন্টার (পর্ব পাঁচ)

লাইফ অব এ রিক্শ পেইন্টার (পর্ব ছয়)

লাইফ অব এ রিকশা পেইন্টার (পর্ব সাত)

লাইফ অব এ রিক্শ পেইন্টার (পর্ব আট)

লাইফ অব এ রিক্শ পেইন্টার (পর্ব নয়)

লাইফ অব এ রিক্শ পেইন্টার (পর্ব দশ)

লাইফ অব এ রিক্শ পেইন্টার (পর্ব এগার)

লাইফ অব এ রিক্শ পেইন্টার (পর্ব বার)

লাইফ অব এ রিক্শ পেইন্টার (পর্ব তের)

বিষয়: কাজী মাহমুদুর রহমান

আপনার মূল্যবান মতামত দিন: